2003年10月25日

今回は出品作が3個と少なめでしたが、アンプ・スピーカー・DACとバラエティーに富んでいて、バランスが良かったです。

また、初めて三土会に出品される参加者もいて、盛り上がりました。三土会では、初めての方の参加や出品をお待ちしています。お気軽に御参加下さい。

平松さんのMFBスピーカー。先月出品されたシステムを、さらに調整したとのこと。

この方式は、スピーカーのエンクロージャーに2個(さらに多くても良い?)のユニットを装着し、片方はストレートにアンプに接続して鳴らし、もう片方はパッシブ・ラジエータおよびセンサーとして動作させMFBモジュールに接続して速度成分の検出と駆動を行うとのことです。また、速度成分を積分して位置成分を生成し、速度成分と位置成分からMFBモジュールに接続したスピーカーユニットを駆動するそうです。

MFBモジュール。駆動アンプはLM12を使用しているとのことです。

スピーカーユニット。上側がFE85Kで普通のアンプに接続し、下側の12cmユニットをMFBモジュールに接続します。

スピーカーの下には、別の方(名前を失念してしまいました)の作品の、コロ式のスピーカー台を敷いていました。

8cm+12cmとは思えないようなすっきりとした低音が出ており、驚きました。この方式を用いて、部屋の隅の音のコモりや部屋の定在波を吸音するモジュールが作れないかと言う提案もあり、盛り上がっていました。

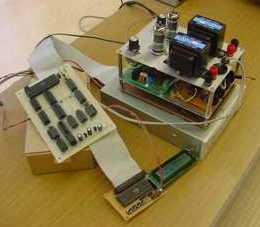

小川@横浜さんの、38EH7超三v1アンプ。小川さんは今回初めての参加&出品です。

木工と金工がすばらしい出来でした。また、トランスカバーはペン立てを加工したものだそうで、工夫も参考になります。

トランスレスなのでセパレーション・トランスを介しています。

真空管は38EH7という5極部とダンパー管の2極部の複合管で、5極部を出力に、2極部を倍電圧整流に使用しているとのことです。また、初段と帰還管は6U8Aとのことです。

低域の締め上げやダンピングファクタの改善に苦労したとのことで、超三らしい良い音がしていました。

上野さんの、DAIとDACの間に挿入するリタイミング回路です。

PC用のCD-ROMドライブからのデジタル出力⇒DAI(東芝 TC9245N)で受け⇒DAC(TI PCM1716)⇒アナログ出力という接続のDAIとDACの間に、画像の左側の白い基板を挿入して音質の改善を図ります。CDのデジタル出力からDAIを経由して出力されるクロックとデータのうち、クロックが汚いことが音質を劣化させているという仮定で、クロックとデータをSRAMメモリに格納し、基板上に搭載した水晶発振器のクロックで取り出すことで、きれいなクロックによる再生音が得られます。

リクロックという非同期の水晶発振器でデータをリタイミングして使用する方式や、PLLを使用してクロックを補正するやり方もありますが、それらと比較するとクロックのきれいさでは利があります。ただし、5分間程度の再生でSRAMメモリが枯渇または溢れてしまい、音が跳んでしまうという欠点があります。

このモジュールを使用した場合とバイパスした場合とで比較試聴したところ、このモジュールを使用すると細かい音まで聞こえると好評でした。